先週の日曜日、映画「PERFECT DAYS」を見に行った。コロナ後はじめての映画館だった。カンヌ映画祭で主演の役所広司がBest Actorを獲得したことで話題の映画だが、上映館はそれほど多くない。梅田に行けば大阪駅のステーションシネマでやってはいるようだが、少しバタバタしている時だったので車で行けるところを探した。幸い車で40分ほどのモール内にある映画館で上映しているようでホッとしたのだが、調べてみると17時50分からの一枠のみ。えっ?一枠?・・・しかもまた中途半端な時間に・・・となったが、それでも強烈に見たかったので、席を予約した。約200席に観客は20人もいない。前から3列目、かぶりつきで約2時間スクリーンに没入した。快適!

映画は前半、東京渋谷の公衆トイレの清掃員・平山の日常を淡々と追う。一人暮らす古い木造アパートでのシンプルな生活。仕事道具を整然とセットした軽バンで通う首都高。無駄のない所作からプロ意識が垣間見える清掃員としての作業。平日と休日、それぞれミニマムにルーティン化された日常が繰り返される。

カセットテープで聞く古い洋楽、フィルムカメラで撮る木漏れ日、古本屋で100円均一の棚から選んだ文庫本。世の流れに取り残されたかに見えるこの無口な初老の男は、決して人生をはかなんでいるわけでも、人を避けているわけでもない。そこには心優しいまなざしがあり、穏やかな充足感がある。その日常は、自ら選びとったささやかな喜びに満ちている。

繰り返される日常にも、もちろん少しずつ変化はある。毎日が同じわけはない。挟まれるエピソードから、時に平山の歩んできた人生を詮索する。その表情の裏に隠された思いを探りたくなる。平山は、幸せなのだろうか・・・。その答えは、随所で垣間見える表情に表れている、と思っていいのかな・・・

ドイツ人であるヴィム・ヴェンダーズ監督が切り取った東京は、驚くほど自然だが現代的とは言えない。僕たちも親しんできた「昭和」の香りに満ちている。ただ、次々出てくる公衆トイレとスカイツリーだけはすこぶる現代的で、その対比に違和感はない。小津安二郎を師と仰ぐ監督ならではの手触り感だが、予想通り、今の自分にはビンビン響く映画だった。映画館で見られてよかった。テレビの画面ではこうはならないだろうな。一見平坦な物語なのに、約2時間、全く飽きることなく引き込まれた。でも、20年前や40年前にこの映画をみて、同じように響いただろうか・・・。

ところで、この映画に、いわゆる劇伴音楽は無い。音楽は、平山が運転中に車の中で実際に選んだカセットテープを聞く、という行為で流される。自宅には懐かしいラジカセがあり、古い市販カセットテープが立派にコレクションされているが、音楽を聴くのは車の中がメインだ。60年代の中頃から70年代にかけての古いロックやブルースだが、映像に違和感なくマッチする。おそらく平山が若い頃に好きだったんだろうな、と思わせる音楽だが、僕より少し上の世代に当たるので、僕自身がしっかり聞いていた音楽とは重ならなかった。

印象的だったのは、ルー・リードの「Perfect Day」。何気ない日常のひとこまを描写し、「なんて完璧な一日なんだ」と歌い上げるこの曲は、情景描写は違うけど、タイトルの通り平山の一日と重なる。曲の中では公園でサングリアを飲むんだけど、平山の場合は車の中で缶コーヒーを飲む。缶コーヒーは毎回BOSSだったので、笑ったけど。

もう一つ挙げるとすれば、やはり最後の長まわしで流れる、ニーナ・シモンの「Feeling Good」だろうか。ブルースフィーリングあふれるこの曲は、新しい自由な一日が始まる今を最高の気分だと歌い上げている。運転する役所広司のドアップで流れる音楽としてはちょっと大げさな気もするけど、これがカンヌを引き寄せたと言ってもいいのかな。

見終わった後、なんだか幸せな気分に満ちていた。同時に「幸せって何だっけ」と、どこかのポン酢しょうゆのCMのようなフレーズが浮かんでもきた。ささやかな幸せを拾い集めること。今の自分にとっては理想のように感じたけど、それって思いのほか難しいんだろうな。それにしても如何に自分の周りには必要のないものが氾濫していることか・・・深く考えてしまった。

コロナ禍で気づいた、何気ない日常の大切さ。エッセンシャルワーカーへの思い。この映画をかみしめるのに、コロナ明けの今は最適なのかもしれない。そんなことを思いながらも、まだしばらくは余韻を楽しみたいと思わせてくれる映画だった。

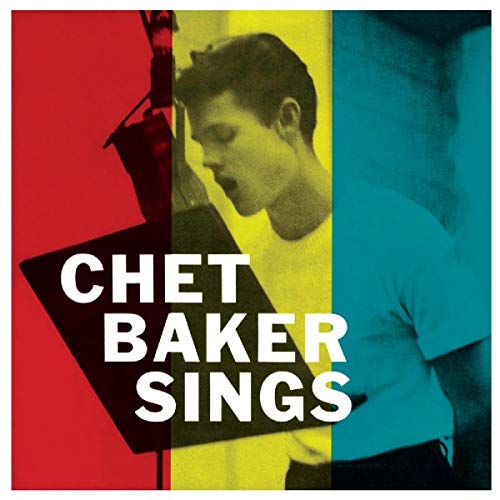

<関連アルバム>

上のブログランキングもポチッとお願いします!

![ライク・サムワン・イン・ラブ [DVD] ライク・サムワン・イン・ラブ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZiMkWPyOL._SL500_.jpg)

![五線譜のラブレター 特別編 [DVD] 五線譜のラブレター 特別編 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lxcYMLD5L._SL500_.jpg)