アルヴォ・ペルトの音楽が生み出す静謐の世界に身をまかせていると、その扉を初めて叩いた日のことが不意に思い出された。それは僕にとって彼の音楽を知るきっかけだっただけではなく、ジャンルを越えた未知の音楽世界に迷い込む楽しさを知るきっかけでもあった。

場所は京都の三条河原町から西に入ったところにある十字屋本店。楽器や音楽ソフトを扱う大きな店で、今も同じ場所にあるのだが、これは今から30年も前の秋口の話だ。当時レコード売り場が2階にあって、店外から直接上ることのできる階段の踊り場のあたりまで、直輸入のLPレコードを詰め込んだラックが所狭しと置かれていた。ちなみにCDはまだまだ黎明期で、タイトル数も少なくCDプレイヤーも高価だったため、あまり普及していない時期だった。

十字屋で全てのジャンルのレコードを扱っていたかどうかは忘れてしまったが、僕自身は俄かに興味を持ち始めていたジャズに目が行きはじめた頃で、レーベル毎に分けられたラックの、たまたま目についたドイツECMレーベルのところを覗いてみた。学生時代、よくわからず聴いていたキース・ジャレットのアルバムがECMだったことを思い出したからだ。

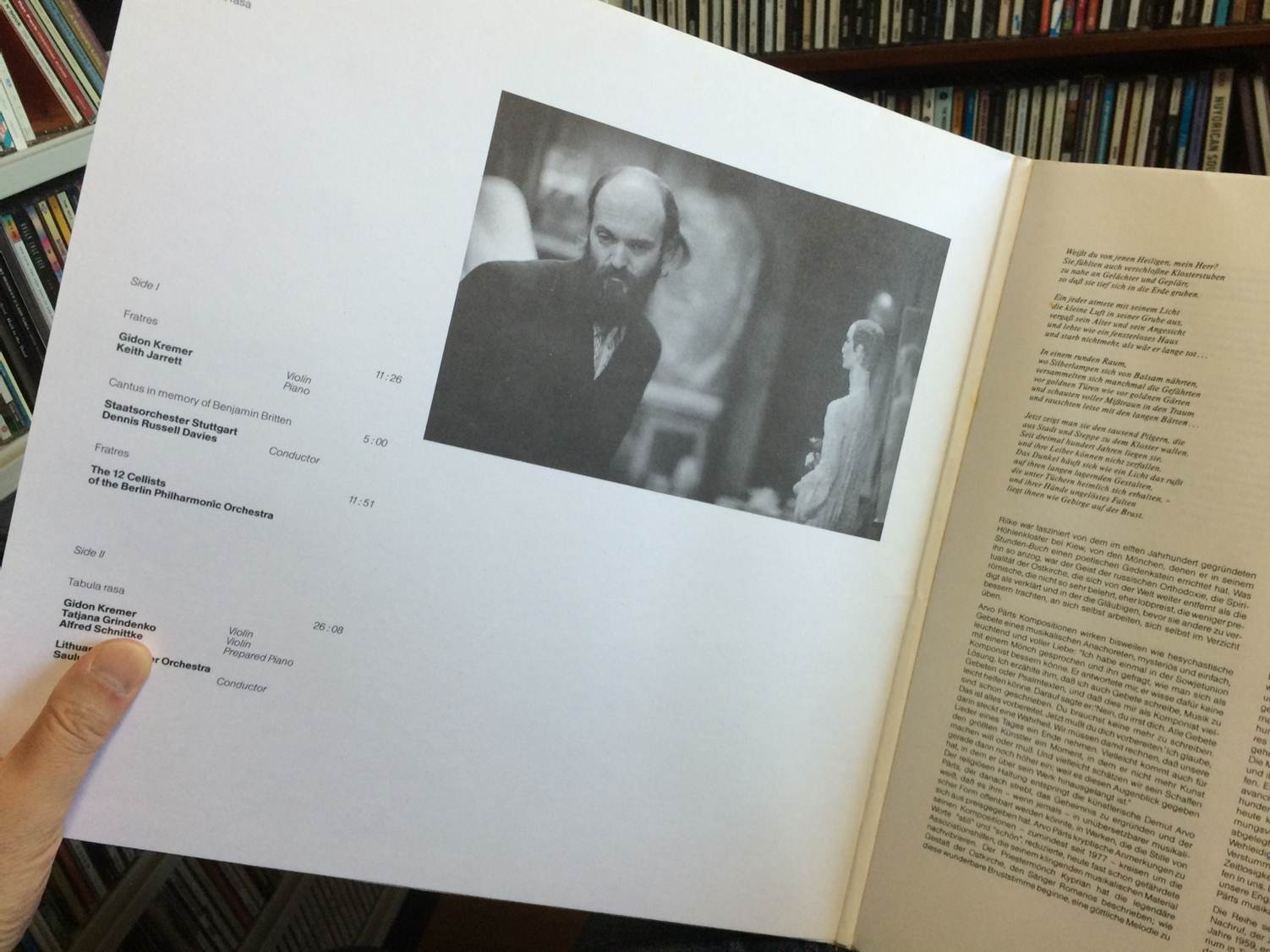

その中に、数枚のキースのアルバムに挟まって、Arvo Pärt (アルヴォ・ペルト)と記されたアルバムがあった。誰かの名前のようである。僕は少し不思議に思い、そのアルバム 『Tabula Rasa (タブラ・ラサ)』 を手にとってジャケットを確認した。なんともシンプルなジャケットには、1曲目「Fratres」の所に確かにキース・ジャレットの名前が記されている。ところがもう一人の名前がバイオリニストのギドン・クレーメルだったので混乱した。二曲目の「Cantus」の所には、シュトゥットガルト国立管弦楽団と記されている。三曲目は一曲目と同じ「Fratres」だが、演奏がなんとベルリンフィルの12人のチェリスト達だ。四曲目の「Tabla Rasa」ではシュニトケの名前も見える。

すごい顔ぶれの演奏者たちが並んだ、このよくわからないアルバムには、一体どういう音楽が詰まっているのだろう。そしてアルヴォ・ペルトとは、一体どういう人なのだろうと、思いはドンドン膨らんでいく。当時は購入しても部屋にはカセットデッキしか無く、よくわからないアルバムに手を出す習慣も余裕も無かったのだが、もう入手しないではいられない心理状態になっていて、気がつけばそのアルバムを持ってレジに向かっていた。

社会人1年目だった当時の僕は、京都と大阪の間にある小さな街の古びた社員寮に住んでいた。10帖程度の二人部屋は旧態依然としたつくりで、同室のO君は高専卒の3つ年下。タバコも酒も嗜まず、僕が傾注する音楽にも本にも映画にも全く興味を示さない、とても真面目な人物だった。当初彼と話が合うのか不安だったが、そこは年齢差もあり特に問題はなかった。ただひとつ難点は休日だった。彼にとっての休日は、文字通り翌週からの仕事に向けて部屋で静かに体を休めるためのもので、僕は休日まで一緒に過ごす気にはとてもなれず、休みになると午前中には寮を出て、さて今日は京都にしようか、大阪にしようかと、特に当てもなく街に繰り出しては夜遅くまでフラフラと見聞を拡げることにいそしんだ。そんな中で件のアルバムに出会ったのである。

その日僕は早く聴きたい一心で京都からいつもより早めに寮に戻った。同じ階にレコードプレイヤーを持っている同僚がいたのだ。そして、早速彼の部屋にそのアルバムを持ち込み、ブックレット状になったアルバムジャケットの中のペルト本人の写った微妙な写真を眺めつつ、初めてその深遠なる音楽と対面したのである。

アルヴォ・ペルトはその数年前に、当時ソビエト連邦の統治下だったエストニアから西ドイツに移り住んだ無名の現代音楽の作曲家だったが、ECMのプロデューサー、マンフレート・アイヒャーに見出され、製作されたのが、初の作品集となる 『Tabula Rasa』 だった。ちなみに、タブラ・ラサは「白紙の心」という意味である。僕が入手したのは、西ドイツでリリースされた直後の直輸入盤だったので、まさにその時点では、ほとんど知られていない人であり音楽だったのだ。

あれから30年たった今、買いなおしたCDでこのアルバムを聴いても、やはりその音楽の持つ清新なる静寂の印象は、当時と変わらない。特に今回、何度も聴いてしまったのが2曲目の「Cantus (ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌)」だ。

教会の鐘を思わせるチューブラー・ベルの音から始まるこの曲は、その上に様々な音形の中弦、高弦の下降音が重なり合い、低弦はゆったりとした上昇音形を示し交じり合う。繰り返されるミニマルな音の波は、最初の繊細な印象から、やがて慟哭を思わせる分厚い和音へと変貌していく。そして全ての弦が弾ききった後の空間に、ベルの共鳴の余韻だけが残され、消えていくのだ。底知れぬ悲しみの後の静寂は、何度聴いても胸を打つ。

エストニア生まれのアルヴォ・ペルトは、タリン音楽院在学中から、西欧の前衛音楽が禁止されている中、西側からの少ない情報を元に様々な現代音楽的なアプローチに取り組んだようだ。60年代後半には、検閲を逃れながら上演した作品が話題になったが、当局から10年以上の上演禁止を通告され、また彼自身も要注意人物としてにらまれるようになる。

ペルトはその後長く沈黙を続けたが、あるとき教会で単旋律の聖歌を聴き、複雑な構造の前衛音楽こそが優れた音楽だと信じてきたことは誤りだったと気づく。そして、西洋音楽の根源への回帰を目指して、グレゴリオ聖歌や中世・ルネッサンス期の音楽の研究に没頭するようになり、やがて「ティンティナブリ(鈴鳴り)様式」と呼ばれる彼独自の音楽様式を確立していくのだ。この一枚は、その様式を初めて広く世に示し、認められていく発端だったのである。

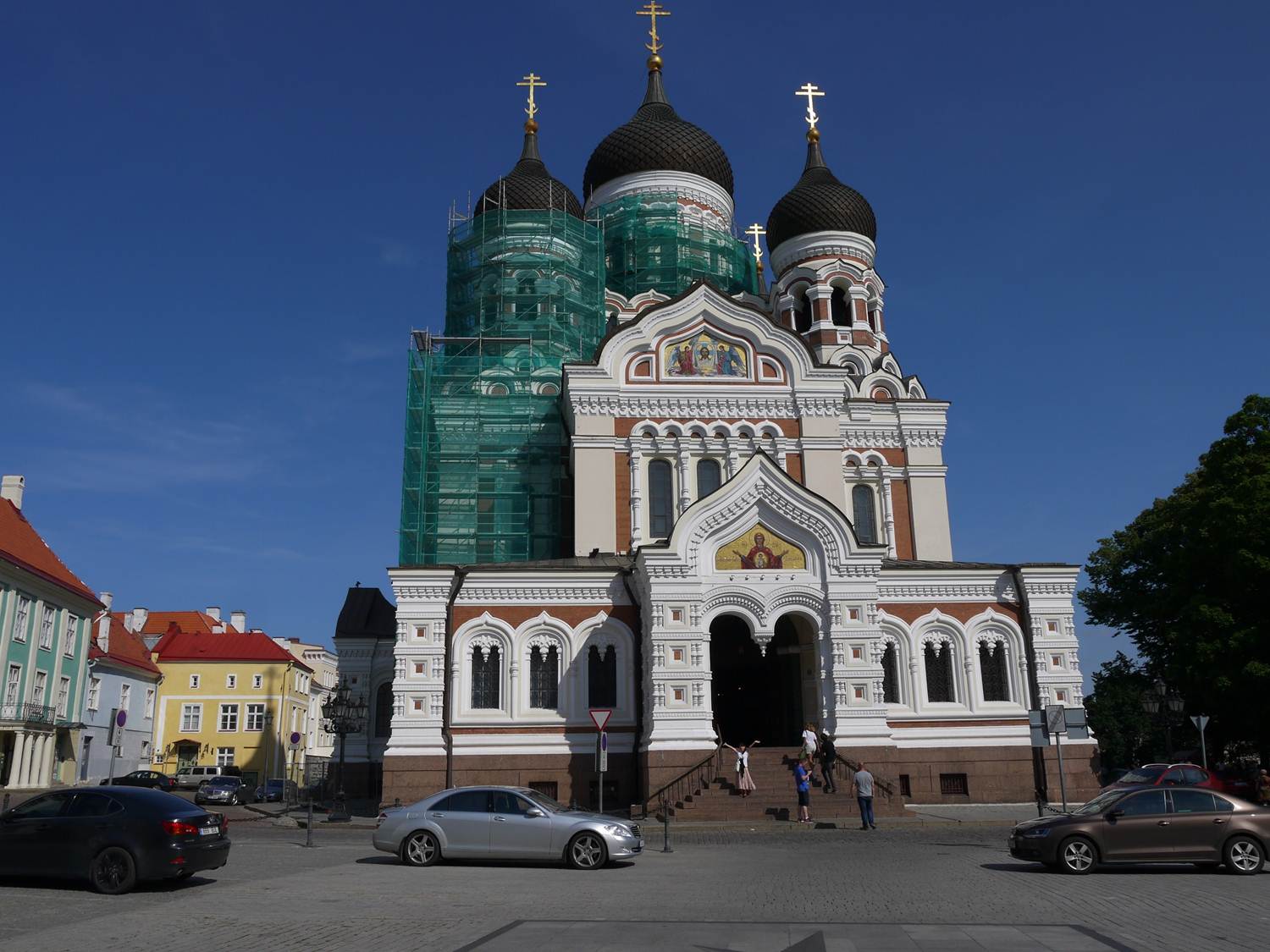

ところで、この夏、彼が西側に出国するまで暮らしていたエストニアの首都タリンを訪れた。ヘルシンキから高速フェリーでバルト海を渡り、街全体が世界遺産登録されている旧市街を一日かけて散策したのだが...実はこの旅行の時点ではペルトのことは全く頭に無く、ペルトとタリンが結びついたのは帰国後しばらくたってからだった。わかっていればもう少し見方が変わっていたかも知れないと思うと、少し残念な気もする。

今回乗ったリンダ・ラインという高速フェリーは、一般的なタリン港ではなく、市民ホール前の小さな港に到着する。そこには案内表示も何も無く、わからないままに他の乗客の進む方向についていくと、到着早々なんとも荒んだ雰囲気のだだっ広い場所を通ることになった。後でそれは市民ホールの屋根の上だと知ったのだが、ヘルシンキとは大違いの寂れた風景に、さすが旧ソビエト連邦!と妙に納得しながらも、大いに不安になった。とは言え、数分も歩けば前方に旧市街と思しき場所が見えてくる。緊張が少しずつほぐれ、旧市街の入り口に当たる「ふとっちょマルガレータの塔」と、その横にある城門・スールランナ門の前に立つに至って、ようやく気分が軽くなった。

この城壁に囲まれた中世ドイツ風の旧市街は、デーン人によって建設され、その後たびたび支配者を変えてきた。そうした変遷を経てなお、ここまで昔の姿が残っているのは驚きだ。旧市街好きの僕にとっては本当に夢のような街並みだったが、敢えて言うなら、きれい過ぎる、もっと生活感が欲しい、というところだろうか。まあ、贅沢な話ではあるのだが。

この一日あれば歩いて回れる程度の城壁の中には、たくさんの教会・大聖堂が点在している。それも建てられた時代や宗派によってデザインが全く違うため、街全体として、統一された色を持っている、という感じでもない。高い尖塔を持つドイツ風の古い教会から、どっしりと丸みを帯びた屋根をもつロシア正教会まで本当に多様だ。ペルトが単旋律の聖歌を聴いて自らの方向を見出した教会も、この中にあるのだろうか。いずれにしても閉塞感のある時代にそのような目覚めを持つには格好の場所だったのだろう。

タリン散策の最初に行き当たった教会は、タリンで最も高い尖塔を持つ聖オレフ教会だった。正面のドアが開いていたので中に入ってみると、おじさんが一人、番をしている。2ユーロ支払ってさらに奥に入ると、そこは思いがけず尖塔への階段の入り口だった。狭くて急な石造りの階段は思った以上に長く、降りてくる人をかわすのも一苦労だ。息を切らしながら行き着いた尖塔の屋根の部分には、周回できる展望場所があって、これがまた不安定で狭い。人とすれ違うのも体が触れ合うし、足がすくんで落ちそうになる。日本だと間違いなく閉鎖だろうと思うような場所だが、それでもそこから見た赤い屋根と古い街並みの眺望は、タリンで一番の風景だった。

石造りの道の両脇にある古い建物に目を奪われつつ歩く。時にわき道に迷い込んでは新たな発見をして戻ってくる。道沿いに連なるお店毎にぶら下がっている個性的な看板や、壁のモニュメントも面白い。下を見れば、キリル文字のマンホールに出会い、旧ソ連だったことを不意に思い出したりもする。人もそれほど多くはなく、ちょっとした事に遊び心を感じる、興味の尽きない楽しい町だった。

そうした印象を持って、どう振り返ればアルヴォ・ペルトの音楽とこの街が重なるのだろうか。思ったことは、ヘルシンキ同様この国の冬は長いということだ。8月に訪れたのでは見えない部分も多いだろう。やはりペルトの音楽には秋から冬の光景の方が似合うのかも知れない。

『タブラ・ラサ』 のリリースから30年。その間、世の中は大きく変わった。ことにソビエト連邦の崩壊とエストニアの独立は、ペルトにとってこの上なく大きな出来事だっただろう。2010年、エストニア各地でアルヴォ・ペルトの生誕75周年を記念するイベントが行われ、ペルト自身も30年ぶりに帰国したと聞く。そして今年、日本でも高松宮殿下記念世界文化賞を受賞し、まだまだ健在であることを知ると同時に、変わることのない人気の程を知ったのである。

さて、タリンは今、どんな佇まいなのだろう。ペルトのいた街は、ペルトの音楽が似合う季節になっただろうか。あの時鳴り響いていた教会の鐘は、その情景にふさわしい音を今日も響かせているだろうか。そんなことを思いながら、同じECMニュー・シリーズのペルトの作品集 『アリーナ』 から、僕の大好きな、「鏡の中の鏡」を聴く。

確かに、彼が目指したこのシンプルな音楽の中にこそ、僕の最後に触れたい領域もあるような気がする。そんな確信に近い思いを抱きつつ、ゆったりとしたピアノと弦の音に揺られながら、来るべき再訪の時を思い描くのだった。

<おまけ>

せっかくですので、タリンの雰囲気も少しだけ...

<関連アルバム>

上のブログランキングもポチッとお願いします!