先週の日曜日、公開を待ちわびていた映画、「ストックホルムでワルツを」を観に行った。原題は「Monica Z」。スウェーデンの歌手、モニカ・ゼタールンドの半生を描いた映画で、僕はそのことを数ヶ月前に音楽情報誌で知った。

モニカ・ゼタールンド・・・懐かしい名前に出会った気がした。まだジャズを聴き始めてどれほども経っていない頃、恐らく僕が初めて購入したジャズ・シンガーのCDが彼女のアルバム 『ワルツ・フォー・デビイ』 だった。初めてなら、そんなマイナーな人じゃなくて、もっとビッグネームがたくさんいるだろう、なんて思われるかもしれないが、僕のジャズへの嗜好はまだまだそこまで拡がっておらず、誰がその「ビッグネーム」にあたるのかさえ、わからなかった。聴いていたアルバムは、もっぱら数名のジャズピアニストのリーダー作ばかり。そこから始まって共演者への興味が少しずつふくらみ始めた頃だった。

このアルバムのタイトル曲である「ワルツ・フォー・デビイ」は、ピアニスト、ビル・エヴァンスの作で、まだ幼い姪のデビイに贈った美しい曲だ。僕自身は輸入CDで入手した1956年のビルの初リーダー作 『New Jazz Conceptions』 で初めてこの曲を聴いたが、そこでのこの曲はピアノソロによる愛らしい小品で、デビュー作にして既にその後の世界を体現できる叙情的な演奏だった。

この曲を一躍有名にしたのは、そのデビューから5年後にリリースされたビル・エヴァンス・トリオがヴィレッジ・ヴァンガードで行ったライブを収録したアルバム 『ワルツ・フォー・デビイ』 だ。盟友だったベーシスト、スコット・ラファロが不運にも交通事故で亡くなる11日前のライブで、生前最後の公式録音だった。今でも、モダンジャズの名盤といえば、必ず挙げられるアルバムだが、実のところ、同日録音のアルバム 『サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』 と合わせて、スコット・ラファロの追悼盤として発売された感が強い。そう思って聴いてみると、聴衆の熱気も薄く、ざわめきや食器の発する雑音も随所に含まれていて、名盤にふさわしい雰囲気とはとても言えない。よく聴けば、恐らくマスターテープに含まれているノイズも多いのだが、それでもなお、ひときわ輝いている理由は、ドラムスのポール・モチアンを含めた3人のインタープレイの完成度の高さと、その後のビルの愛奏曲がたくさん含まれていることにあるのだろう。

スウェーデンの歌姫モニカがこの「ワルツ・フォー・デビイ」をカバーしたアルバム。それだけでは当時の僕には何も引っかからなかったに違いない。ジャズのボーカルアルバムには全く興味がなかった僕が、それでも聴いてみたいと思った理由は、一にも二にも、アルバム丸ごと、バックをつとめるのが、絶頂期のビル・エヴァンス・トリオだったことだ。

ビル・エヴァンスの演奏するボーカルアルバムは極端に少ない。ビッグネームになって以降では、男性では大御所トニー・ベネット、女性ではモニカだけだと思う。トニー・ベネットはある意味納得がいくとしても、恐らく当時ジャズ界でも全く無名だったスウェーデンに住む歌手が、スウェーデン語で歌うジャズをビル・エヴァンスの演奏で録音するというのは、その時点では一つの事件だっただろう。しかもビルの同名アルバムのリリースから、たかだか3年後のことである。

実は、その答えに至る挿話が、映画「ストックホルムでワルツを」のクライマックスを担っている。何故、当時無名のモニカがビル・エヴァンスと競演できたのか、何故彼女はスウェーデン語で歌っているのか。何故彼女が、ジャズの本場で聴衆の心を掴めたのか。そして、今や小さな音楽大国となったスウェーデンで、その先駆者とも言える彼女が、今でも人気がある理由を感じることができるのだ。

物語は、スウェーデンの小さな田舎町、ハーグフォッシュで始まる。離婚をして5歳になる娘を連れ親元に戻っていたモニカは、電話交換手として働きながらもジャズ歌手になる夢を捨てきれない。時折、子供を両親にまかせて巡業に出る娘のことを、父親は快く思わず衝突を繰り返す。そういう日々の中で、ニューヨークでライブをやってみないか、という願ってもないチャンスが舞い込むのだが、そこには厳しい現実と挫折が待っていた。

失意の中、帰国した彼女は、元の生活の中で、スウェーデン語でジャズを歌うことを思いつく。その流れが、たくさんの人との出会いをつくり、スターへの階段を上り始める。しかし順調に見えていた仕事にも大きな躓きがあり、パートナーとの関係の破綻、さらには子供への思いと父親との確執が加わり、酒に溺れ、破滅へと突き進む。

愛と苦悩の果てに底まで墜ちた彼女は、もう一度ジャズ歌手の原点に戻ろうと決意する。自分はいったい何を歌いたいのか。その答えを見出した彼女は、自宅に録音機を持ち込み、ひとりマイクに向かって歌い始める...

実在のミュージシャンも風貌の似た人を使ってたくさん出てくる。最初のニューヨークライブでは当時のトミー・フラナガン・トリオと競演しているが、ジャズの草創期、人種差別がどうであったのかが、よくわかる展開だった。そのときモニカに決定的なダメ出しをするのは、たまたまパブで出会ったエラ・フィッツジェラルドであり、そのモニカを打ちのめしたキツイ言葉が、実はその後の彼女の成功のヒントになるのだ。

しかし何と言ってもこの映画は、主役を務めるエッダ・マグナソンが光っている。モニカの風貌、雰囲気、音楽性をよく表していていた。実は彼女自身、作曲もしピアノも弾くジャズシンガーで、アルバムも出しているらしい。本作が映画初出演ということだが、とてもそうとは思えない堂に入った演技だった。

ストーリーは実在の人物の10年ほどの物語なので、ひねりの少ないハッピーエンドで締めていて、少しもの足りなくもない。しかし、実際のモニカの人生は、さらに波乱万丈だったようだ。結局は映画でハッピーエンドの相手とも破局をむかえ、その後の男性遍歴もすごかったらしい。今でも活躍しているジャズマンの名前も並んでいたりする。そんな彼女も脊柱側彎症のため1997年に引退し、その後は車椅子生活だったと聞く。そして2005年、ストックホルムの自宅で発生した火災に巻き込まれ、67歳で亡くなった。

彼女の功績は、人口が1,000万人にも満たないスウェーデンの国民に自信を与えたことなのだろう。その後多くのジャズマンがストックホルムを訪れ、スタン・ゲッツやドン・チェリーのように移住してしまうミュージシャンまで出た。今や、スウェーデンといえば、北欧ジャズの基点になっているし、その自信はポップスやロックの世界にも波及し、アバやロクセットのような世界的なトップ・グループやトップ・アーティストも出るようになる。その先駆者がモニカだったと言っても過言ではない。それが国民的歌手として、今でも愛され続けている所以なのだろう。

この時期、ノーベル賞で賑わうストックホルムの街並みは、テレビでも露出が多くなる。あー、ストックホルムでジャズ。いいなあと、つい思ってしまう。

次はここかな?

<おまけ>

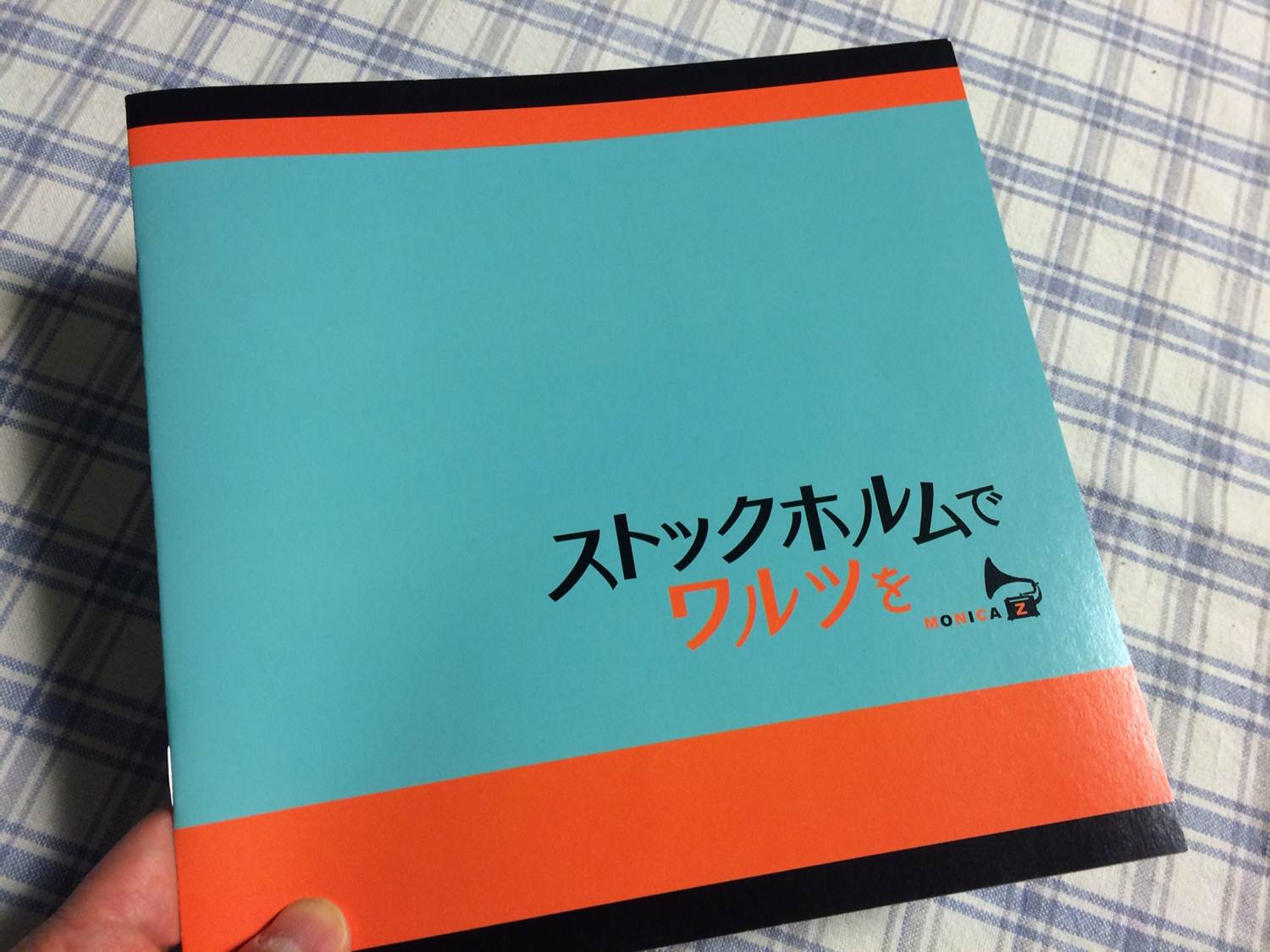

もちろん、サントラ盤も購入しました。いいです。

その中の一曲目、映画でも印象的に歌われているスタンダードナンバーの”歩いて帰ろう”は、モニカが1961年、詩人ベッペのつくったスウェーデン語の歌詞で歌った、初のヒットナンバーです。ウォーキング・ベースで始まるアレンジのエピソードも、本編にはあります。その歌いっぷりは、ひょっとしてモニカを越えているかも...

<関連アルバム>

上のブログランキングもポチッとお願いします!