石畳の道が好きだ。古い道だと申し分ないが、新しい道でも細かな工夫が随所に成され、周囲の雰囲気と相まっていい味を出している道であればなおいい。

そういう場所では、普段なら見過ごしそうな本来目立たなくていいものが、しっかりデザインされて景観の中でのちょっとしたアクセントになっていたりする。そういうものに僕は敏感に反応して「おもしろい!」と思ってしまうんだけど、そのうちの一つに、色つきのマンホールの蓋がある。そんな時、カメラでも持っていれば思わず立ち止まって、光の加減や角度を気にしつつパチリ、となる。夏行った松本でも、先日行った奈良でも、春に行った篠山でもパチパチやってしまった・・・って、別にコレクションしてるわけではないですが。

(松本、奈良、篠山のマンホール+マンホールじゃないけど篠山の道路の十字路に。。。)

マンホールの蓋を偏愛する人がいることを知ったのは、20年ほど前に読んだキャラクター・デザイナーの林丈二氏の本、「街を転がる目玉のように」だった。偏愛といってもコレクションして頬ずりしている、というわけではない。コレクターがいないとは言い切れないが、重さが50キロ以上ある鋳鉄製のマンホールの蓋はちょいと拝借するにもしにくいし、収集に向いているとはとても言えない。っていうか、そういう人はすぐに警察に連れて行かれるんだろうけど。(そういえば昔、工事現場の三角コーンをこよなく愛し、深夜深酒をして帰るたびにそのコレクションが増え続けていたヤツがいたけど、彼は無事だろうか・・・)

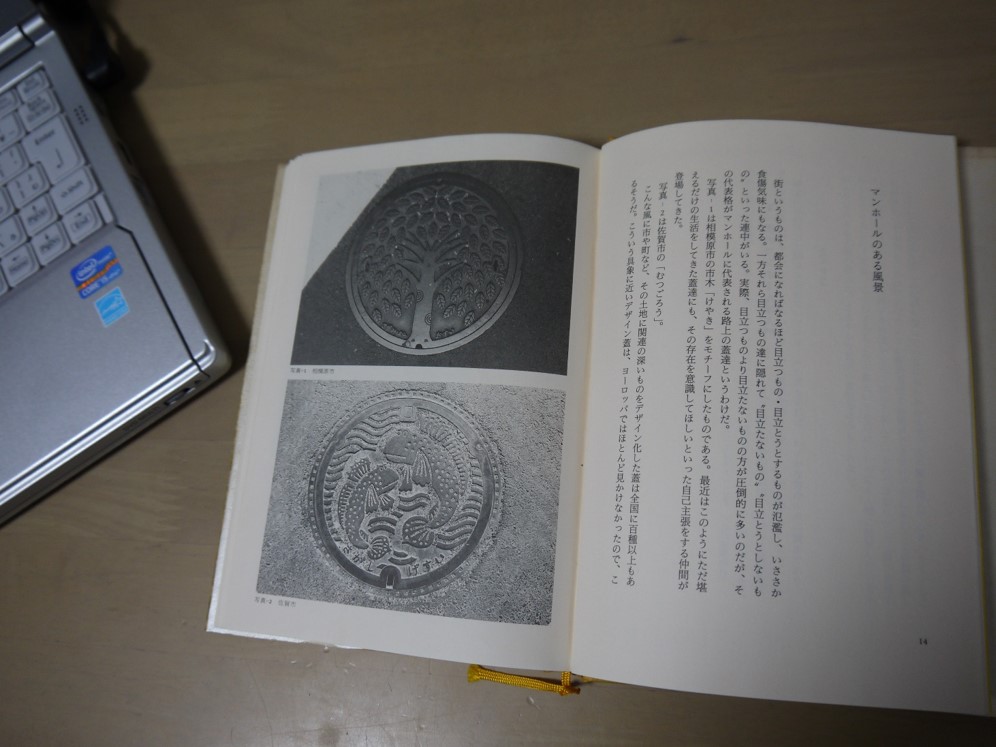

その本では、日本だけでなく海外も含めたマンホールの蓋の情報を集め、写真に取り、その上で地域や国によるデザイン・設置環境の違いを挙げ、文化人類学的考察を行ったり、そのデザインからルーツをたどったりするわけだけど、まあ、そんなことをつらつら書きつつ、要は面白がっているのだ。(当時、そういうものの公的な資料はほとんど残されていない、ということで、まさに宝探し感、満載だったようで...)

ただ、文章は80年代半ばのものであり、今のマンホールの蓋事情とは少し違っているのかもしれない。少なくとも、鋳鉄むき出しの無骨な蓋ばかりで、色付きの蓋は出てこない。そのあたりからスタートした「路上観察学会」は、その後結構メジャーになったので、特に日本でのマンホール事情は随分変化し、注目も浴びて、次代を担う新しい「マンホールの蓋」の概念が形成されていったのではないか!!...なんて、そんな大げさな話じゃないんだけどね。

まあ、色がついていればいいというわけではなくて、旧来のものからのデザインの変遷を見るのもなかなか楽しいんだけど、その魅力に取り付かれて、どこに行っても下ばかり向いて歩くようになってしまうのも困りものだ。何事もほどほどに楽しむのがいいってことで。

さて今日の一枚。マンホールの蓋の話から入ったので、まーるいタイトルの音楽を、ということで、ジャズ・ピアニスト、ドン・フリードマンの1962年の名盤 『サークル・ワルツ』 でいくとしよう。

CDをトレイに乗せてプレイボタンを押せば、冒頭からドン・フリードマン自身の作曲によるタイトル曲「サークル・ワルツ」が流れてくる。軽快でありながらどこか憂いを持ったメロディーと、慎重に音を選ぶように流れる音楽は、思えばとても秋に似合っている。このアルバムを包む繊細な印象は、冒頭のこの曲に負うところが大きい。

そもそもサークルワルツっていうのは、円形に並んで踊るフォークダンスの一種だけど、この曲でフォークダンスは踊りにくい気がする。なんだかいっぱい躓きそうで...静かな印象の曲なんだけど、よく聴けばドン・フリードマンのピアノ、チャック・イスラエルのベース、ピート・ラ・ロカのドラムスが展開するインタープレイは、じんわりと熱を帯び、静かに火花を散らしている。

このアルバムの素晴らしさは、「サークル・ワルツ」を筆頭に全7曲中4曲を占めるドン・フリードマンの自作曲の良さと、「 I Hear a Rhapsody」や「In Your Own Sweet Way」のような趣味のいい選曲、そしてそれを支える隙の無い三位一体の演奏にあるのだろう。冒頭の「サークル・ワルツ」の印象に引っ張られてしまいがちだが、アルバム全体は実にバランスのいい音楽と演奏で、ジャズの楽しさが満ち溢れている。

そんなアルバムの紹介には、必ずといっていいほど「エヴァンス派」という言葉がついて回る。ドン・フリードマン自身、「エヴァンス派」のジャズ・ピアニストなどと呼ばれ続け、ひょっとして相当悔しかったんじゃないかな、なんて思ってしまう。「エヴァンス派」なんていうと、ビル・エヴァンスの演奏を崇拝するフォロアーのように感じるけど、そういう関係ではなく、むしろ当時は競い合っていたはずだ。

旬のたとえで言えば、楽天イーグルスの田中将大が2年前に最多勝を取ったとき、インタビュアーに向かって「いつまで“ハンカチ世代”と呼ばれるんでしょうね」と悔しさをにじませて語ったそうだけど、まさにそういう心境だったんじゃないだろうか。

ビル・エヴァンスの最盛期と時期を同じくして、ドン・フリードマンも同じリバーサイド・レーベルからデビューしている。「サークル・ワルツ」はその2作目に当たり、直後にビル・エヴァンスに引き抜かれることになるベーシストのチャック・イスラエルとのインタープレイは、確かにビル・エヴァンスとスコット・ラファロの演奏を彷彿とさせる。

「一度ならずも、二度までも...」と地団太を踏んだかどうかは知らないが、チャック・イスラエルを引き抜かれたドン・フリードマンが、最も影響を受けた人物は、実は天才ベーシストのスコット・ラファロだったようだ。レコードデビュー前の50年代の中ごろから二人は競演するようになり、その演奏に大きな刺激を受けたと、ドン自身も語っている。しかし、スコット・ラファロは、当時売り出し中のビル・エヴァンスの元に去り、ビルはスコット・ラファロの演奏に触発され、ピアノトリオでの演奏スタイルを確立して行った。そしてスコット・ラファロは、ドン・フリードマンのデビューと時期を同じくして、自動車事故でこの世を去った。

因縁浅からぬ二人はその後交わることなく、ドン・フリードマンは60年代半ばからの新しいジャズの潮流に取り残される形で消えていき、ビル・エヴァンスはその中でもがきながらも、自分のスタイルを貫いた。再びドン・フリードマンの名前を世に出したのは、実は日本のファンだったようだ。アルバム 『サークル・ワルツ』 に見られる知的で硬質なピアノ演奏が、日本ではずっと愛され続けてきたのだろう。70年代半ばの、日本のレコードレーベルでの久々のアルバム発売を皮切りに、彼は何度も来日して、日本のジャズファンを楽しませてくれている。

そんな親日家のドン・フリードマンは、78歳にしていまだバリバリの現役だ。2年程前には、なんと 『サークル・ワルツ21C』 というアルバムを発売して、あの 『サークル・ワルツ』 の録音から50年後の21世紀版でその進化をファンに届けてくれたらしい。

僕はまだ聴いていないんだけど、先日YOUTUBEで今年の東京でのライブで演奏された、衰えなど微塵も感じさせない「サークル・ワルツ」の演奏を視聴して、触手がぴくぴくっとした。近々入手して、秋が日に日に深まる中、ピリッとした空気に響かせてみたい、そんな気分にさせてくれたのだった。

<関連アルバム>

上のブログランキングもポチッとお願いします!